【知識蒐集】專書撰寫-部落文健站焦點團體訪談

【專書撰寫-部落文健站焦點團體訪談】

攝影、撰寫 : Annie Liu

根據今年度原住民族委員會所核定之各族知識研究中心執行目標,魯凱族知識研究中心積極推動知識轉化與系統化整理工作,將過去中心多年累積的珍貴文化資料編纂為具體、可應用的「魯凱族知識體系專書」,以實現民族知識制度化、教材化與世代傳承的長遠目標。

這項出版計畫依據原民會規範,須完成兩大核心內容。首先,各知識中心需依據113年度以前所建立之知識分類架構,撰寫各族知識體系的概論,以利全國各類原住民族學校(包含實驗學校與重點學校)在發展民族教育課程時,能掌握各項知識領域之間的邏輯與關聯,並據以發展出符合當地文化脈絡的教育內容。其次,各中心需從已建立的知識分類系統中擇一範疇(SCK, Subject of Cultural Knowledge)進行深入撰寫,形成文化知識叢書,以主題式的方式對特定文化現象進行梳理與說明。各知識中心並需同步擬定中長期的出版規劃及進度表,確保知識書寫具系統性、可持續性。

魯凱族知識研究中心自去年完成魯凱族六個語系之知識分類架構後,已建立起一套完整的魯凱族知識分類系統。今年,中心選定「SCK050 生命禮俗」下的「SCK052 命名」作為文化知識叢書的主題,展開深入田調與資料整理工作。「命名」作為生命初始的文化儀式,不僅是身份認同的開端,更反映了族群對自然、祖先、歷史與社會結構的理解,是重要的文化記憶與知識載體。

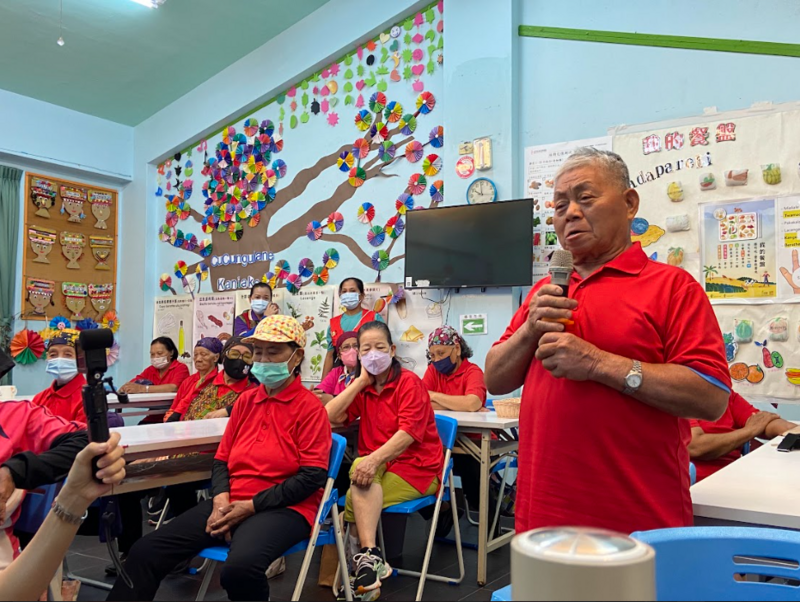

為全面掌握命名文化在不同地理區位、語系與世代間的異同,研究團隊深入走訪魯凱族六大部落,包括吉露、霧台、阿禮、佳暮、大武與好茶等地的文化健康站。文化健康站長年作為耆老聚會與日常活動的重要場域,亦成為文化知識保存與世代交流的溫床。團隊利用這樣的場域特性,針對部落耆老進行團體訪談,透過回憶與對話,不僅蒐集了珍貴的命名經驗與故事,亦促進長者間對文化記憶的互動與共鳴。

在訪談過程中,耆老們主動分享個人命名的背景、過去家族命名的邏輯、與祖先有關的命名方式,以及在不同政治與歷史時期(如日本殖民時期、國民政府遷台後)命名系統所遭遇的變遷與挑戰。此外,不同語系的命名方式亦顯示出地方文化內部的多樣性與豐富性,顯見「命名」作為文化表徵所蘊含的社會意義與歷史厚度。

更重要的是,透過這些互動,部落耆老不僅成為知識的提供者,也重新成為文化傳承的主體。訪談過程中的腦力激盪與故事分享,不僅有助於知識的蒐集與轉化,更是一種深具價值的「民族教育實踐」,促進耆老們在公開表達與討論中活絡思維、增進自我認同,並帶動長者之間的文化對話與理解。

這種「由下而上」的知識建立模式,不僅有助於深化民族知識內涵,也體現了「部落互動」作為研究方法與文化實踐的關鍵價值。魯凱族知識研究中心透過跨部落、跨語系的實地走訪與深度訪談,不僅是在蒐集知識,更是在重建一條文化記憶的道路,讓部落成員重新看見自己的文化價值,也讓外界有機會認識魯凱族知識系統的完整性與智慧。

知識體系專書的編纂,不僅是一項出版工作,更是民族文化保存的重要實踐。在面對快速現代化與文化流失的現代社會中,如何讓民族知識得以留存、延續並轉化為教育資源,是每一個知識研究中心的重要使命。魯凱族知識研究中心期盼藉由此書寫與出版計畫,不只是保存文化,更能培養下一代的民族自覺與認同,將傳統知識落實於生活、課堂與未來的文化發展中。