【知識蒐集】霧台鄉魯凱族傳統小米釀酒技藝研究紀錄

【魯凱族傳統小米釀酒技藝研究紀錄】

紀錄日期:114年7月5日至7月10日

紀錄者:魯凱族知識研究中心

紀錄地點:屏東縣霧台鄉

文章編輯:Annie Liu

魯凱族作為台灣原住民族之一,擁有豐富且深具文化意涵的釀酒技術。小米酒在魯凱族傳統中,不僅是重要的飲品,更承載著族人之間的情感、信仰與儀式象徵。本團隊旨在紀錄魯凱族族人於114年7月Twatinatina前夕釀製小米酒的整體流程,保存並傳承這項珍貴的文化資產。

二、材料與器材

材料

- 小米糰:以傳統方式將小米搗碎,加入適量水後搓成糰狀。

- 紅藜粉:將紅藜以木臼杵搗磨成粉,用以發酵並增添風味。

- 香蕉葉:用於包裹小米糰,天然且具有良好通氣性。

- 月桃繩:用來綑綁包好的香蕉葉包,固定形狀。

器具

- 大鍋:用來蒸煮香蕉葉包與發酵前的處理。

- 燃料(瓦斯):供應整個蒸煮與烹煮過程所需之能源。

- 酒缸:大型陶缸,為主要發酵容器。

- 竹杓與木杵:用於搗米及拌料。

三、釀酒步驟

步驟一:製作小米糰

小米經搗碎後加水搓揉,製成黏稠的糰狀。這是釀酒的主要原料。

步驟二:紅藜打粉

以木杵與木臼將紅藜反覆搗碎,直到成為細粉狀。這些紅藜粉將與小米糰混合,有助於酒的自然發酵。

步驟三:香蕉葉包裹

將香蕉葉洗淨並稍作軟化處理(如稍微加熱),塗上少量油防沾。將小米糰置於香蕉葉中央包裹,使用月桃繩綁緊。備用。

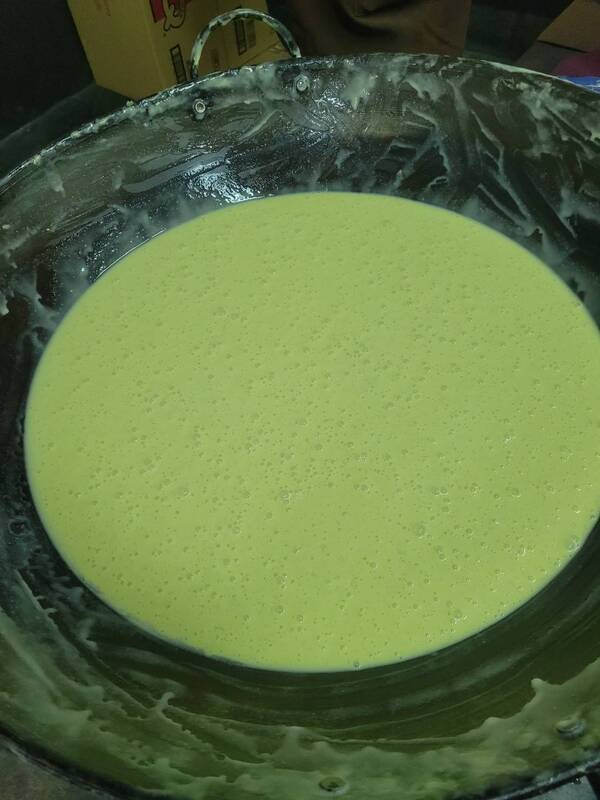

步驟四:起鍋蒸煮

將香蕉葉包放入大鍋中蒸煮,蒸煮過程約需數小時,蒸熟後冷卻備用。

步驟五:收作開始

將蒸熟且冷卻的小米糰放入酒缸中,分層堆放,撒上紅藜粉,形成發酵所需的微生物環境。此時為正式「收作」的開始。

步驟六:封缸待酒

將混合完成的米糰漿裝入酒缸,表面封上香蕉葉密封,開始發酵。封上缸口,靜置於陰涼處。釀造期間需避免日曬與劇烈溫差,以確保發酵穩定。這個階段須保持缸內濕度與溫度穩定。

步驟七:待酒

等待發酵數日至數週不等,視天氣與經驗判斷是否完成發酵。經數日或數週發酵後,可打開酒缸試酒。成酒應帶有自然的酸甜與紅藜的風味。

步驟八:飲用

完成後之小米酒可供日常飲用,也常見於重要祭典、婚禮、祭祖等魯凱族傳統活動中。

四、文化意涵

魯凱族的釀酒技藝,是族人智慧的累積與文化傳承的具體展現。從小米的處理、紅藜的製備、包裝、煮製、收作、到最終封缸,每一步驟都講求技巧與經驗。而使用天然材料如香蕉葉與月桃繩,也體現了與自然和諧共處的生活哲學。

透過此次紀錄,不僅重現了魯凱族的釀酒技術,也讓更多人理解這項技藝背後的文化價值與族群精神。

五、結語

魯凱族的釀酒技術為珍貴的文化遺產,透過此次紀錄,希望能為未來的族人與學術研究保留這項傳統智慧的真實樣貌。此技藝不僅是味覺的記憶,更是族群歷史與文化的活體見證。